News

堺市100人カイギ、はじめました。

こんにちは、志波です。

このたび、TOGU主催で「堺市100人カイギ」をスタートしました。

全国各地でも開催されているこの100人カイギ。毎回5名のゲストにお話しいただき、それを20回重ねて、合計100人が登壇したら解散というゲリラ的トークイベントです。

今回堺で開催するにあたって、僕たちが大切にしたのは「7つの区をつなげる」ということ。堺市にはそれぞれ異なる文化や空気感を持つ7つの区があり、どの地域にも魅力的でユニークな人たちが活動しています。でも、意外とその動きが区をまたいで知られる機会って少ないんですよね。

この100人カイギでは、そういった“埋もれているキーパーソン”を掘り起こし、堺市全体をゆるやかにつなげていきたいと考えています。

登壇された方の活動が、点から線、そして面へと広がるきっかけに。

また、「私も何かはじめてみたい」と思う人が現れたり、参加者同士がつながって新しい事業やプロジェクトが生まれたり——そんな循環がこのカイギをきっかけに生まれたら最高です。

僕自身、「誰かのための“場”をつくること」に関心があり、これまでもデザインを通してブランドや空間、コミュニティを形にしてきました。TOGUとしてこのプロジェクトを運営するのも、その延長線上にあります。

これからの時代は、ある時は「自分の想いを形にするリーダー」とある時は「その想いを支え、一緒に育てていけるフォロワー」——その両方の在り方が求められてくると思っています。100人カイギは、そのどちらの力も磨けるような“場”になると信じています。

第1回は無事開催され、登壇者の皆さんのお話に刺激を受けた参加者も多く、早くも良い空気が流れ始めています。

次回は12月21日、14:00〜15:00、場所は堺市消防署跡地にて開催予定です。ご興味ある方はぜひ、気軽に足を運んでみてください。

新しい出会いが、きっと次の何かにつながっていく。

そんな未来を一緒につくっていけたら嬉しいです。

クリエイティブチーム「TOGU(トグ)」発足

こんにちは、志波です。

堺にご縁をもらって約10年が経ちました。

地元愛溢れる人たちに感動し、自分も何か地域に貢献したい!

そんな想いがついにかたちになり始動しました。

この度、堺を拠点に活動するデザイナー、プロデューサー、マーケッター達が結集し、企業や地域のブランド価値を高めるクリエイティブチーム「TOGU(トグ)」を発足。

「TOGU」という名称は、堺の伝統産業である刃物の“研ぐ”から着想を得たもの。企業や街をクリエイティブの力で磨き直し、活気ある未来を切り拓くことを目指しています。

まずは最初のアクションとして、堺市7区をゆるやかにつなぐ100人カイギを実施し、堺の土壌を耕します。

時にマジメに、時にバカバカしく。

心躍ることをやっていきますのでご期待ください!

[プレスリリース]

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000153729.html

[堺市100人カイギ開催概要]

第1回目:2025年11月3日(月・祝)15時~17時

場所:元堺消防署(堺区市之町西1丁1-27)

料金:1000円(ドリンク付き)小学生以下無料

チケット購入はこちらから↓

https://sakaikaigi01.peatix.com

デザインとAI

こんにちは、志波です。

最近、ChatGPTを相棒にして自社飲食店のブランド設計について壁打ちをしています。

コンセプトからロゴ、ツール、制服、店舗内装外装——まるごとブランドを組み立てる工程において、AIの力を借りながら、すごいスピードでラフ案を回していっています。

ーブランド設計にAIは使えるのか?

めちゃくちゃ使えます。アシスタントを1人雇っているようなレベルで、ただのアシスタントじゃなくてプロアシスタント(アシスタントなのにプロっていうのは何か変ですが) 余談ですが議事録ではNottaという別のAIを使っていて、これもお見事。要約が完璧です。ブランドの名称、業種、コンセプトやビジョンを並べるだけでブランドの対外的なメッセージだって一瞬で生成。必要であれば、まじめ、詩的、ユーモアなど複数の方向でも提案してくれます。方向性を定めるためのラフ案としては、もう十分すぎるくらいの精度で出てきて、「これは使えるな」と思うこともしばしば。だけどビジョンだけは絶対自分の心と対話しないとダメですね!

ーデザイナーは必要なのか?

残念ながらAIが出してきたものをそのまま使うのはまだ難しいです。造形も不十分、どこかに“らしさ”が足りなかったり、伝わりづらいニュアンスが含まれていたり。最終的に「実際に使える状態」にまで仕上げるには、まだまだ人間のデザイナーの手が必要です。しかしあっという間に人間が手をかけなくても完成されたデザインを生成できる時代が訪れると思います。

ーこれからのデザイナーに求められる能力は?

「誰がつくるか」よりも、「何を良しと判断するか」が問われる時代になると思います。

見極める目や、意味づけする力がなければ、AIがつくったものをただ並べて終わり、、、そんな恐ろしい未来がすぐそこに来ている気がします。だからこそ、僕たち自身も変わらないといけない。「ただデザインする人」ではなく、「高い視座と広い視野を持ち、意味をもって編集・判断できる人」へ。そういうデザイナーであることが、これからますます求められてくると思っています。今はちょうど、その入り口に立っているような感覚です。もっともっと良いものを見て、聞いて、味わって、触れないとダメだなと思います。

そんなこんなで飲食店の名前が決まりました。

「MERYGURY(メリグリ)」といいます。

詳しいことは近日中に発表しますのでどうぞお楽しみに!

怒っても雨は止まない

こんにちは、志波です。

今日は、人との付き合い方について最近意識していることを書いてみます。

以前の僕は、相手の気分や態度に強く左右されてしまっていました。

相手が不機嫌そうにしていたらこっちまでモヤモヤするし、怒ってたらこちらもイライラするように。

でもここ最近捉え方を変える努力をしています。

それは「人も自然の一部」だと考えるようにしたことです。

……なんだか禅問答のような話かもしれませんが(笑)

話を自然現象に置き換えてみましょう。

たとえば、突然の大雨。

「うわ、なんでこのタイミング!?最悪やん!」といくら怒ったところで雨は止まないし、空に文句を言っても仕方がない。

だから傘をさしたり、カッパを着たり、雨宿りをしたりする。

あるいは考え方を変えて、「ああ、恵みの雨だな」と思ってみたり。

こんな感じで行動や思考を自然現象に合わせて日々対処をしています。

実は人も同じなんじゃないかと思うんです。

人にも晴れの日があれば、雨の日もある。なんなら台風みたいにきつい時だって。

だからいちいち「なんで今日はこんなに不機嫌なんだ!」とイラついても仕方がない。

だったら「今日は雨か、こちらが心に傘をさそう」と、受け入れて過ごす。

もしくは「昨日何か嫌なことがあったのかもしれない」と背景を推察してみたり。

そう考えるようになってから、人との関係が少し楽になりました。

相手に完璧を求めすぎず、自分もまた誰かにとって“雨の日”があるに違いないと思えるようになったのは一歩成長ですかね。

相手は変えれない、変われるのは自分だけ。

改めてこの言葉を胸に刻んで、新しい事業にも挑戦していきます!

競争から共創へ

こんにちは、志波です。

ここ最近、ありがたいことに「一緒に仕事がしたい」と言ってくださる方や、「こんなこと一緒にやりませんか?」とお声をかけたときに、気持ちよく「やろう!」と応えてくれる人が増えてきました。

以前は、会社を大きくする=社員を増やしていく、というのがひとつの“正解”のような時代でした。でも今は、必ずしも自分の会社に属していなくても、チームを組んで共に走っていく——そんな関係性の方が、よっぽど健やかで、しなやかに動ける気がしています。

もちろん、雇用には雇用の責任と覚悟があるし、組織の中で育てていくことも大切。でも、それと同じくらい、社外の人と「共創」していくことにも、これからの可能性が詰まっている気がしてなりません。

僕が大切にしたいのは、「立場」よりも「関係性」。

発注側・受注側、社長・社員、上司・部下……立場が違うだけで、どちらが偉いということはありません。どちらが欠けても仕事は成り立たないし、それぞれに違う責任があるだけ。だからこそ、僕はフラットで対等な関係で、仲間と繋がっていたいと思っています。

最近読んだ『スタートアップ芸人』という本の中で、著者の森武司さんが「仲間力」という言葉を使っていました。元芸人がニートから150億円を売り上げる会社に成長させたというお話で、社員だけでなく、関係業者やお客さんも含めて“仲間”になってもらう。その力が大きなムーブメントを生む、と。

森さんの会社のビジョンは「さあ、ワクワクを創ろう。」ミッションなど随所に「ワクワク」が散りばめられていて、心が動くことを大事にされてることがよく伝わります。

最近感じていたことがいっぱい言語化されており、はじめてもっと読み進めたい!と思えた本のような気がします。

僕にとってのワクワク原体験は、子どもの頃にクワガタを見つけた時のあの感動。メリービートルという屋号にも、その記憶が刻まれています。「なんて綺麗でかっこいいんだろう!」そんな感動がが、今も僕を突き動かしている気がします。

一人ではできることに限界があります。だからこそ互いを尊重し、補い合えるチームをつくっていきたい。

その求心力となるのがやはり「心が動くこと=ワクワクすること」じゃないでしょうか。

水と油のように異質なものも、エマルジョン(乳化)させれば、新しい価値が生まれる。エマルジョンさせるための第一歩は、まず自分を知ること。そうしてはじめて相手を理解することができ、混じり合うことができると思います。

競争相手から共創相手へ。

こうやって少しずつ仲間が混ざり合い、まだ見ぬ何かが生まれていく未来をこれからつくります!

次の10年を見据えて

こんにちは、志波です。

2025年6月、メリービートルは10期目に突入しました。フリーランスの時期も入れると丸10年。たくさんの方々との出会いやご縁に恵まれて、ここまで歩んでくることができました。本当にありがとうございます。

さて、10期目は「挑戦の年」にしていきます。

前回のブログでも少し触れましたが、まずは飲食事業への新たなチャレンジが動き始めています。ただ飲食をやる、ではなく、自分たちのブランドを持ち運営することで、よりリアルな経験をデザインの仕事にも還元していきたい、そんな思いがあります。

さらに、ここ最近特に強く感じているのが、企業の文化や風土づくりを支援するブランディングの重要性です。デザインはロゴやパッケージだけではなく、会社の中でどんな価値観が共有されているか、社員一人ひとりがどう前向きに仕事に取り組めるか——そこまで整ってはじめて、ブランドとしての「強さ」が育つと感じています。

実際、良いアウトプットを出し続ける企業は、社内の組織作りやインナーブランディングがしっかりしています。そうした面を、もっとお手伝いできるデザイン会社でありたい。これからは、見えるものだけでなく「見えない部分」にもしっかり手を入れていきたいと思っています。

一方で、地元・堺での活動もさらに広げていきたい。地域企業と若い学生さんたちをつなぐ新たなプラットフォーム作りも構想中です。きっと時間はかかりますが、地元にも優秀な人材が残って活躍できる流れを少しでも作れたらと。

僕らが国内だけでなく世界でも少しずつ知られていくことで、堺という地名も一緒に広まっていったら嬉しいですね。そしてその力をまた地元に還元していけたら!

色々大風呂敷を広げましたが、びびりな性格なので、夢はでっかく!ぐらいがちょうどいいかも?

たくさんの仲間の力を借りながら、世界と地元、両方で挑戦していく「二刀流」で、これからの10年を走り抜けます。

ますます面白くなっていきますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします!

新事業はじめます。

こんにちは、志波です。

5月でメリービートルは9期目を終え、いよいよ10期目という節目を迎えます。

これまでたくさんのご縁とチャレンジに恵まれながら歩んでこれたこと、本当にありがたく思っています。

そんな節目に、新たな挑戦をはじめます。

——「飲食事業」

2025年10月、自社ブランドとして小さなお店をオープン予定です。

ただ飲食をやる、というより、「自分たちでブランドを持ち、運営することで、お客様にもっとリアルで実感のあるデザイン提案ができるように」という思いが根底にあります。

地元で作られる食材を使わせてもらったり、福祉事業所さんにもお手伝いをお願いしたり、子ども食堂みたいなこともやってみたり、地域に開かれた場として機能させていきたいと考えています。さらにデザインを学ぶ学生たちに“ナマの現場”を体験してもらえるフィールドにもしていけたらいいなと。

飲食という新しい領域に挑むのは、正直不安もありますが、新しい仲間が加わることが嬉しいし、まだ見ぬ風景をみんなでつくっていけることにワクワクしています。

メリービートル2.0をどうぞお楽しみに!

写真は本記事とは全く関係のない、いつかの授業風景です。

香りを“飲む、食べる、吸う”-THREEのポップアップで感じたこと

こんにちは。

志波です。

先日東京へ出張に出掛けていたのですが、

とあるポップアップショップの前で思わず足を止めてしまいました。

それはコスメで有名なTHREEのお店です。

しかし店頭に並ぶのはお酒のボトルやキャンディーのようなもの、

そして何かわからないガラスのフラスコ、、、

思わず「何ですかこれ?」と聞いてしまいました。

すると店員さんが「香りを飲んだり食べたり吸ったりするんです」と。

ほうほうほうほう、詳しく聞かせてほしい!

ということで、ひとつひとつ説明していただきました。

どうやらお酒のボトルはジン(ノンアルコールタイプも)、

キャンディに見えたものはグミ(硬さの異なる3つのフレーバー)、

そして最後は深呼吸をして香りを吸う、電子煙草のようなデバイス。

ご存知の通りジンはサントリーの活躍で市民権を獲得しつつあるし、

グミも特にハードグミ系が大人気、僕も好きでよく食べます。

電子煙草は言わずもがなですね。

これらどれも単体で流行っているものを、THREEの事業領域から「香り」を軸に

1本刺しした素晴らしいアイディアだなと感動!

”香りを摂る”というコンセプトにもすごく惹かれました。

もちろんデザインもめちゃくちゃかっこいいので、どれも欲しい(笑)

その中で個人的に一番気になったのは香りを吸うデバイス。

僕は煙草を吸ってこなかったけれど、煙草を吸ってる雰囲気に憧れはあります。

ただ、今さら始める気にはなれず、、、

そんなとき、水タバコで香りを楽しんでみたら、なんとも言えない満たされた感覚があって。

その体験が、このデバイスで手軽に味わえると思うと、つい欲しくなってしまいます。

実はこんな僕みたいなペルソナが設計されていたりして?

企業のアイデンティティや経験、技術をもとに、新たな領域に踏み出していく動きは、今後ますます広がっていくと思います。

改めて「デザイン」だけでなく、「企画・開発」の段階から頼られる存在になりたい!と強く感じた東京出張でした。

タイとデザイン(2)

こんにちは、志波です。

今回はタイ(バンコク)の今の建築とかデザインを見て感じたことをお伝えします。

韓国もそうでしたが、すごく現代的なエリアからちょっと外れたらすぐに旧市街地が現れる新旧混在した街でした。

建築も挑戦的なものが多く見受けられ、その中でも人気スポットのひとつ、マハナコンタワーはすごいデザインです。

そしてスカイウォークと呼ばれる最上階に設けられた、ガラス張りの張り出した床には絶句、、、

腰が抜けそうで、寝転がってる人はすごいなと、諦めました。

日本だったら安全性の観点から、ガチガチに落下防止されてそうなもんですが、360°ぐるりとバンコクを一望できるルーフトップに驚愕です。

FALL(フォール)という鉄塔の上に取り残される映画がありますが、あれの主人公になったかのような恐怖感は初めての感覚です。地に足をつけたときの安心感たるや、、!

ところ変わってバンコクのチャイナタウン近くには古い街並みをリノベーションして、オシャレなカフェやアートスポットに生まれ変わったゾーンがあります。個人的には、こういう古いものをうまく生かして行く手法はすごくエネルギーを感じるので大好きです。

堺にもこんなエリアを作りたいなと思いながら街ブラしました。

デザインで面白かったのは色の使い方。日本だとタクシーと言えば黒ですが、ピンクやブルーなどとてもビビッドなのが印象的でした。僧侶の袈裟も派手なオレンジですしね。たまたま通りかかった学校も、紫とグリーンのエヴァンゲリオンのような色使いにビックリです。陽気で明るい国民性が色にも現れているのではないでしょうか。巨大デジタルサイネージもバンバン街中にあって、日本よりも進んだ印象です。それからスーパーで見つけたお米のパッケージデザインも日本のシズルとは大きく違ってびっくりです。青とシルバーのアテンションが洗剤のようなパッケージに見えて美味しくなさそうに感じました笑

さて、最後にご紹介したいのがアイコンサイアムという巨大商業施設。

平たく言うとイオンとかアリオみたいな複合施設なんですが、規模がケタ違いです。

1階はタイの屋台を再現した巨大フードコート、天井高も2~3階分は吹き抜けた贅沢な使い方。入ってすぐにすごい賑わいを感じられます。最上階は屋上庭園のような広々した空間に飲食店が並び、タイ最大級のスタバもリッチな空間です。写真じゃ1/10も伝わらないのが残念ですが、是非実際に足を運んでみて欲しいです。

日本もこれぐらいのパワーないと、ますます衰退するなぁと感じたタイ旅行でした。ちなみに僕の一番お気に入りのお土産は、とっても可愛いオレンジのゾウがついたバッグです。頻繁に待って出かけてるので、見かけたら「可愛いね」と言ってやってください!

タイとデザイン(1)

こんにちは志波です。

先日タイ バンコクに旅行へ行ってきました。

現地で見たもの感じたことをお伝えしようと思います。

直前に雪降る岐阜へ出張していたので、ものすごい温度差になりましたが、

程よい暑さで快適でした。

タイの昔と今と、2回にわけて、

今回は昔ということで、寺院や遺跡で見たものを少しお伝えします。

ご存知の通りタイは仏教の国。

街の至る所に寺院がありますが、その色彩の鮮やかさ、豪華さに驚かされます。

まずは今タイの映えスポットとして話題の「ワット・パークナム」です。

ちなみに「ワット」というのはタイ語で寺院を意味します。

外観は白くシンプルな建築ですが、最上部に位置するエメラルドに輝く仏舎利塔と

宇宙空間のような天井画が特徴です。

続いて46mにも及ぶ黄金の大仏が横たわる「ワット・ポー」

色鮮やかなタイル(陶器の欠片?)で装飾された仏塔も特徴的で、

日本の寺院とは全く異なる絢爛さでした。

その超細部に渡るまで手を加えられた造形から放たれるオーラというかエネルギーから畏怖の念を抱きました。

これは初めての体験ではなく、イタリアで訪れた教会でも同じような感覚に襲われました。

我々人間の力が及ばない超越した存在から受ける、まさに神なるもの威圧感というのでしょうか。

宗教の凄さを感じるとともに、「お前は隅々まで気を巡らし、精一杯生きているか?」

という問いを突きつけられているような感覚で、しっかり気持ちが重たくなります、、、

こういう体験、自分の足元を見つめ直す貴重な機会ですね。

最後はバンコクから少し離れたアユタヤへ。

1767年にビルマ軍に破壊されるまでの約400年間、タイの中心であった都市だそう。

そのほとんどが戦争で破壊され、仏像も盗賊によって首が奪われたりしています。

「ワット・プラ・マハタート」と「ワット・プラ・シーサンペット」

どちらも王宮とお墓が組み合わさったものですが、

前者のお墓はカンボジア様式のデザイン、後者はスリランカ様式のデザインと異なりますが、

タイ仏教の源流がカンボジアやスリランカにあるということが伺え面白かったです。

なお先述した「ワット・ポー」はアユタヤ王朝滅亡後に作られており、中国様式が取り入れられているそう。

派手で煌びやかな装飾に、らしさを感じました。

タクシーのボンネットにはもれなく小さな仏像が置かれてたり、

手を合わせて挨拶する姿を見て、信仰深さと人を大切にする国なんだろうと感じました。

特に子供にはすごく優しい国で、アイドルのように可愛がってくれました。

たまたまかもしれませんが、仏像を置いてないタクシードライバーさんは

あまり親切でないかもしれませんのでご参考までに、、、笑

次回はタイの今についてお伝えしたいと思いますので、お楽しみに~!

年賀状作成の裏側

こんにちは、志波です。

2025の年賀状、各所から反響いただき嬉しい限りです!

今日はその制作の裏側をお伝えしたいと思います。

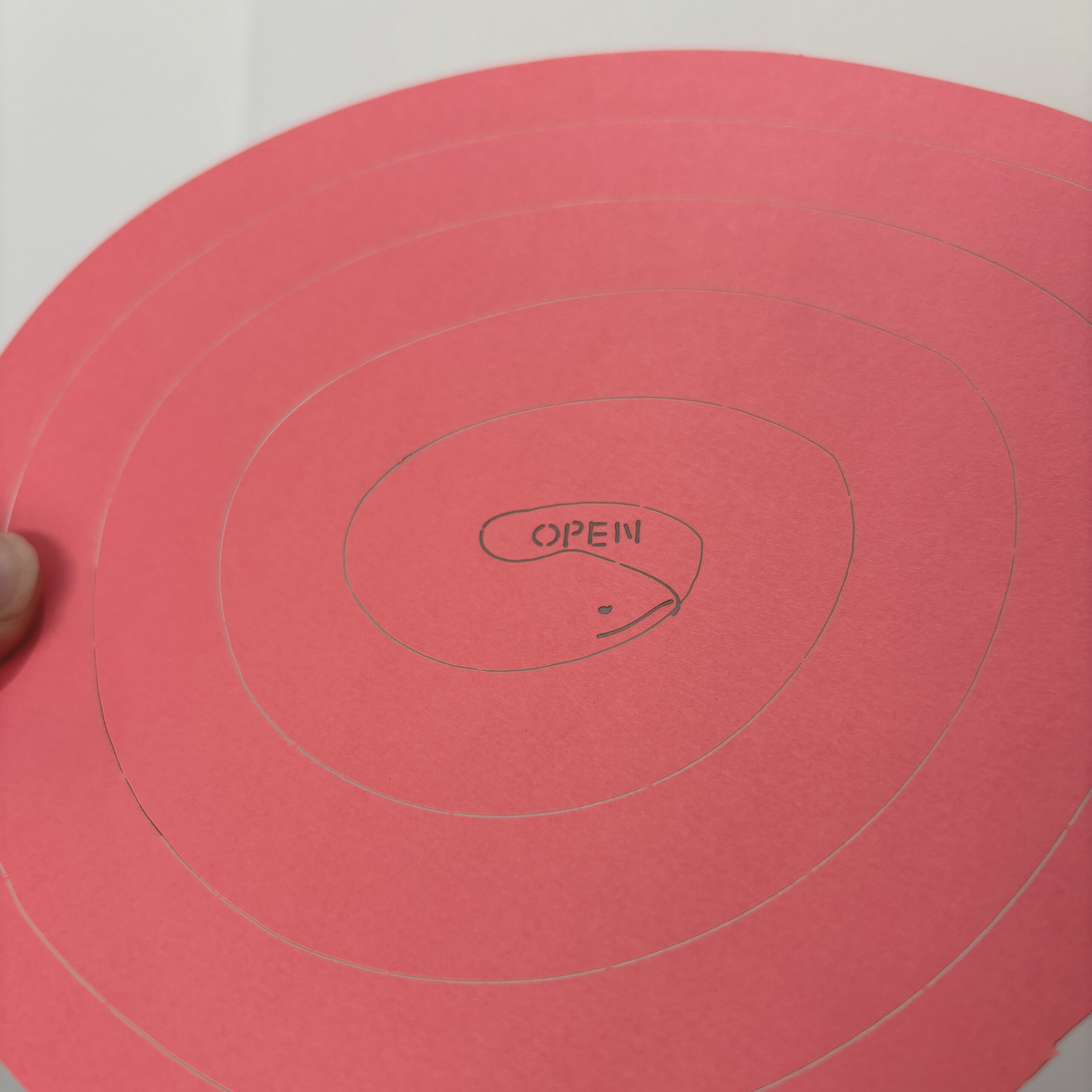

本年賀状の最大の特徴であり、もっとも苦労したのがペリペリと剥がれるヘビのシルエット。

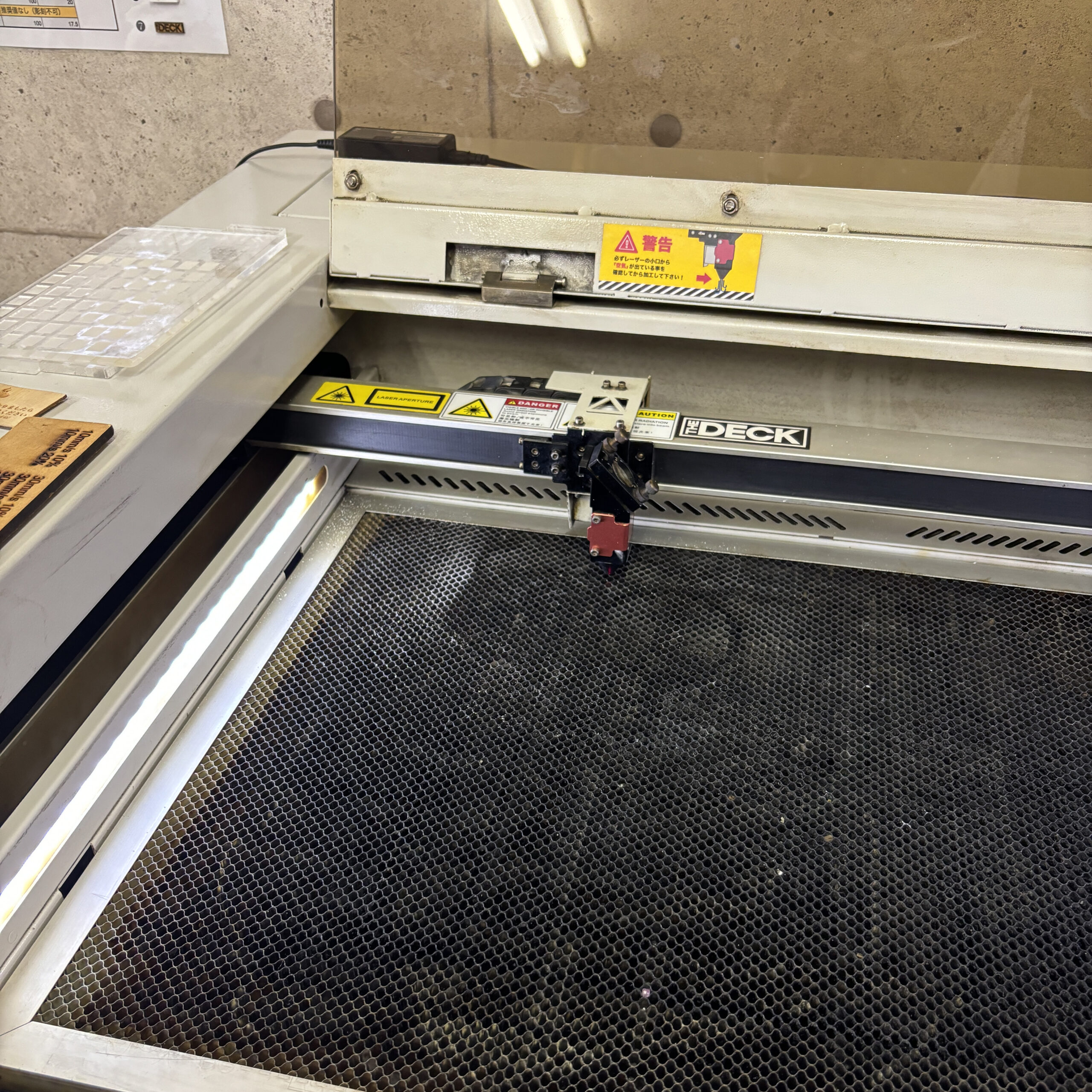

通常トムソンという木型を使って必要な形に切り出す手法を使うのですが、直近のお仕事でレーザー加工機を使ったこともあり、本件もレーザー加工機を使ってみようとトライをしました。

堺筋本町にあるDECKさんにご協力いただき、イラストレーターで作成したパスデータをもとに切り出していきました。ご覧の通りものすごいスピードで1つ1つがカットされています。ぐるっと螺旋を描いているにもかかわらず、たった0.5mmの破線も残していることに感動しました。

機械の使い方や、レーザー強度・データの調整まで、すごく丁寧にサポートいただけるので大変おすすめです!レーザー加工機の利点のひとつはトムソンと違って木型が不要なところ。通常この木型に費用がかかるため、小ロットにおいてはとてもありがたい点です。

しかしすべて切り終えたものの、残念ながら思った精度を出すことができませんでした。

(機械の良し悪しではなく、作りたいものとツールには相性があるということだと思います)

これが12/20のできごと、、、笑

このまま納得いかないクオリティで世に出すわけにはいかないと思い、トムソン加工をしてくださる桃谷紙工所の藤本さんへすぐにご連絡しました。

年末にも関わらず快く受けてくださり、12/23にデータをお渡しして12/28に仕上げてくださいました。

木型職人さんの高い技術と、トムソン屋さんの調整力で見事なクオリティに仕上がりました。そして本来休みだったにも関わらず、会社のメンバーに内職をしてもらい、なんとか年内に年賀状を出すことができました。

(藤本さん、今村くん、土屋さん、本当にありがとうございました)

毎年力を入れている年賀状、これはクリエイター魂の証として制作を続けています。

また実験の場でもあります。

年賀状廃止のムードがありますが、年に一度くらい関わっていただいている方を思い出す機会が必要ではないでしょうか。

紙にしかできないこと、紙だからできること、これからも探求していきます!

日々の心がけ(1)

こんばんは、志波です。

今日は日々心がけていることのひとつをご紹介します。

それは「すみません」を使わないことです。

この言葉を聞くことめちゃくちゃ多くないですか?

もしくは多用していませんか?

とにかくすぐに「すみません」を使うのが僕は良くないなぁと思うんです。

謝罪の意味で使われるんだろうけど、たいがい謝られるようなことでもないし、

連発されるとこちらもなんか申し訳ない気持ちになります、、、

エレベーターで最後まで開くボタンを押してたりすると、すみませんと言われたり、

落としたものを拾ってあげたら、すみませんと言われたり、

空いたグラスにビールを注いであげたら、すみませんと言われたり、

仕事の電話に出ただけて開口一番、すみませんと言われたり・・・

とにかく生活のあらゆるシーンで「すみません」が多用されてるんです。

けど、皆さんどうでしょう。

どうせ言ってもらうなら「ありがとう」の方が良くないですか!?

だから僕は「すみません」をむやみやたらと使わず、「ありがとう」と言うように心掛けています。

すみませんという謝罪のネガティブエネルギーをぶつけられるより、

ありがとうという感謝のポジティブエネルギーをぶつけられる方が気持ちいいに決まってます!

また自己肯定感にも影響すると考えています。

エレベーターを開けてもらえたら、ありがとう!

落とし物を拾ってもらったら、ありがとう!

ビールを注いでもらったら、ありがとう!

電話に出てくれたら、ありがとう!

口癖ってバカにならないですからね。

小さなことですが、この小さなことが積み重なって大を成します。

つまり人格形成にもつながると言うことです。

いつも謝ってばかりの人と、感謝している人とどちらがいいですか?

どちらがイキイキ、キラキラしてると思いますか?

是非今から「すみません」を「ありがとう」に置き換えることにチャレンジしてみてください^ ^

きっと世界が少し明るくなりますよ~!